Upcoming Events

Past Events

Patriarchy Falling Short: Gender Failure and Suicide in Qing Law

Room 4504 (Lift 25-26), HKUST

This talk, drawn from Wang's ongoing research, focuses on several examples of male suicide from Qing period legal archives across the 18th & 19th centuries. Unlike early modern European societies, suicide was not inherently sinful or criminal in China, creating a unique suicidal "necropolitics." Furthermore, in this era, there was unprecedentedly widespread positive state recognition of female suicide for “chastity” as analogy to men's heroic self-sacrifice for the state, especially on the battlefield. Arguably, chastity became the main, if not the only, measure for proper femininity. What did this context mean for boys and men who attempted and completed suicide not linked to war? Wang will put forward an interpretation of these deaths as the result of “gender failure”: when men fall short of externally enforced & personally internalized gender norms, one way “out” was to end their lives. READ MORE...

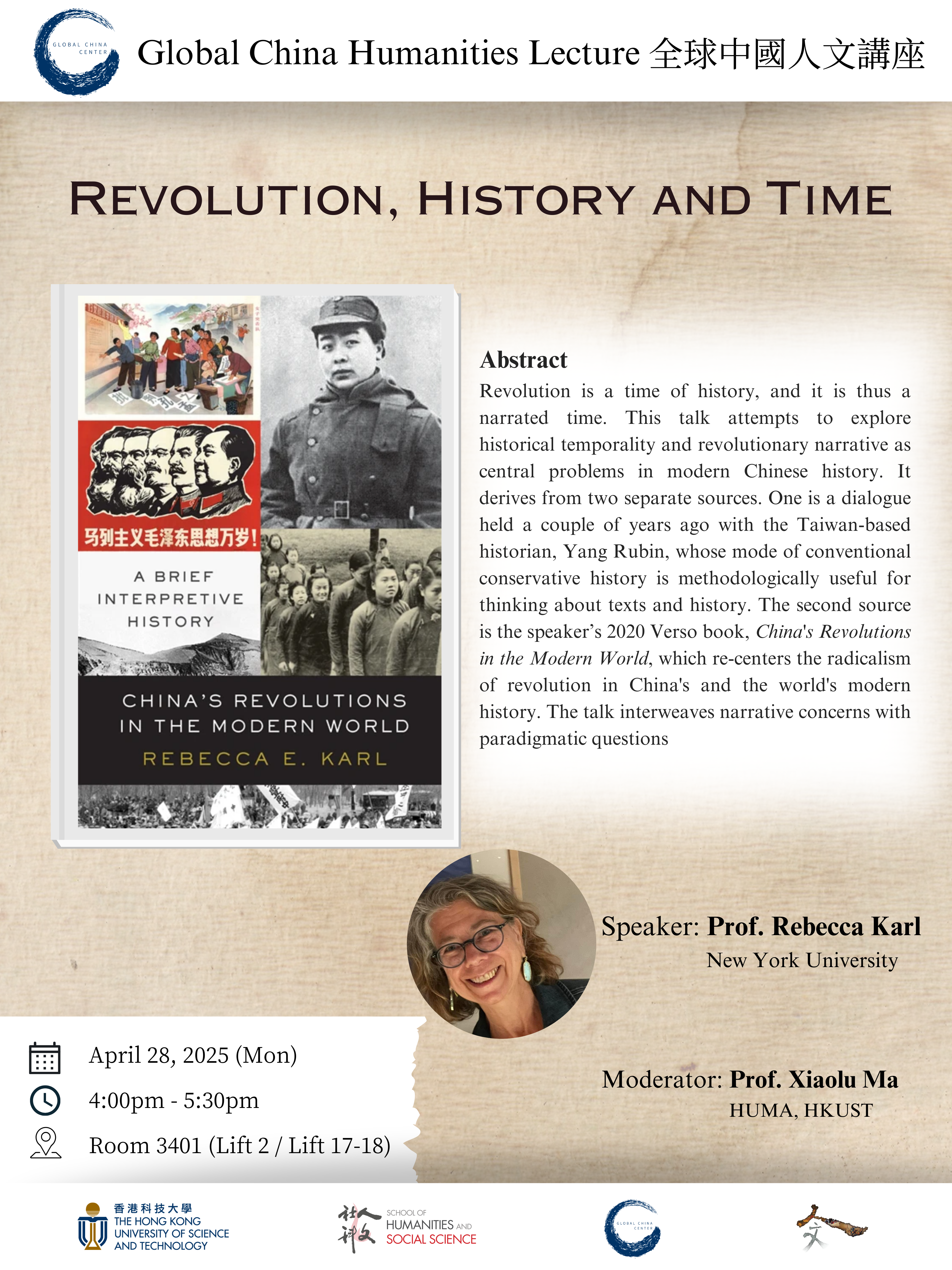

Revolution, History and Time

Revolution is a time of history, and it is thus a narrated time. This talk attempts to explore historical temporality and revolutionary narrative as central problems in modern Chinese history. It derives from two separate sources. One is a dialogue held a couple of years ago with the Taiwan-based historian, Yang Rubin, whose mode of conventional conservative history is methodologically useful for thinking about texts and history. The second source is the speaker's 2020 Verso book, China's Revolutions in the Modern World, which re-centers the radicalism of revolution in China's and the world's modern history. The talk interweaves narrative concerns with paradigmatic questions. READ MORE...