Upcoming Events

Past Events

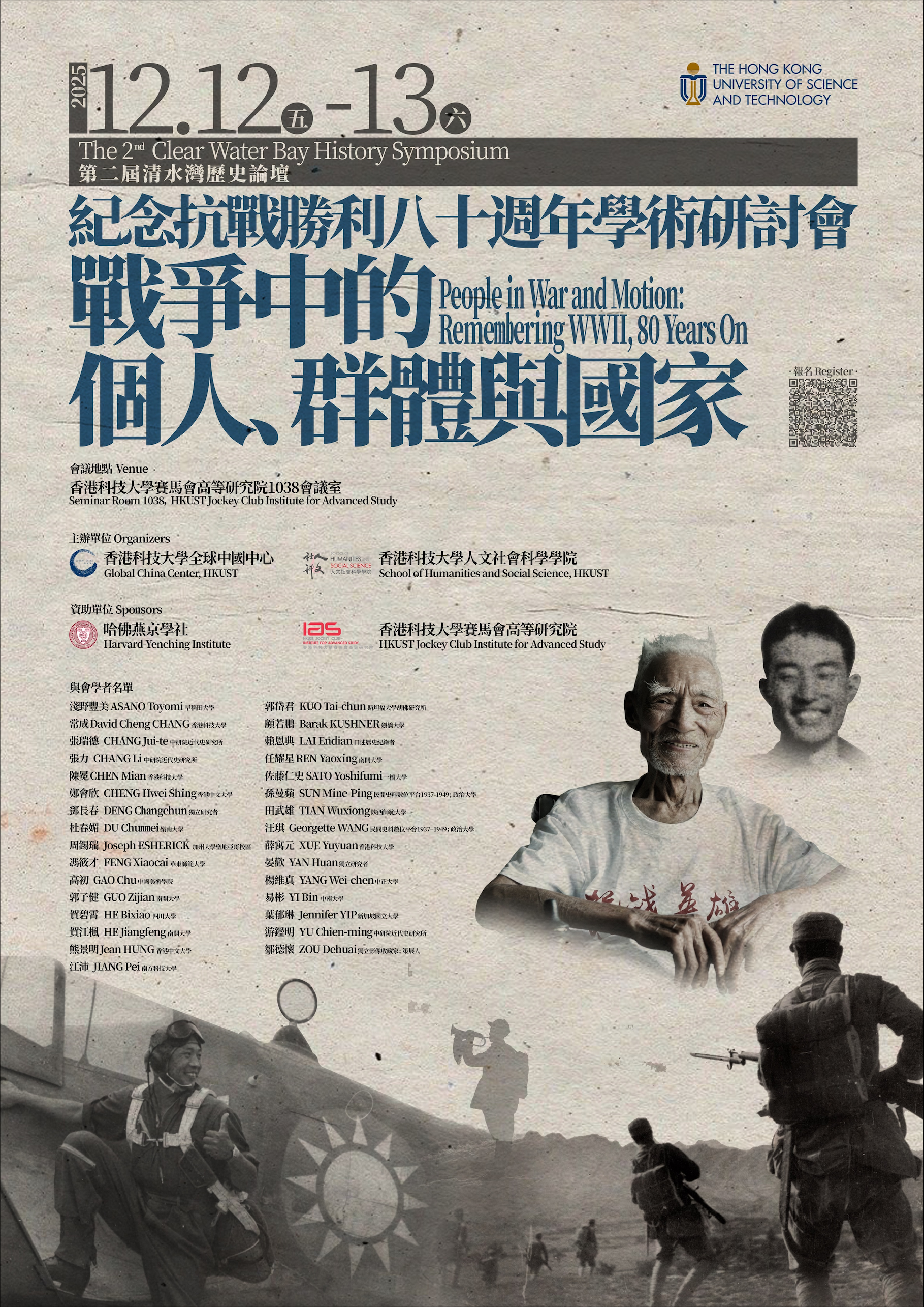

The 2nd Clear Water Bay History Symposium 第二屆清水灣歷史論壇 紀念抗戰勝利八十週年學術研討會

to

IAS 1038, Lo Ka Chung Building, Lee Shau Kee Campus, HKUST

戰爭中的個人、群體與國家 People in War and Motion: Remembering WWII, 80 Years On READ MORE...

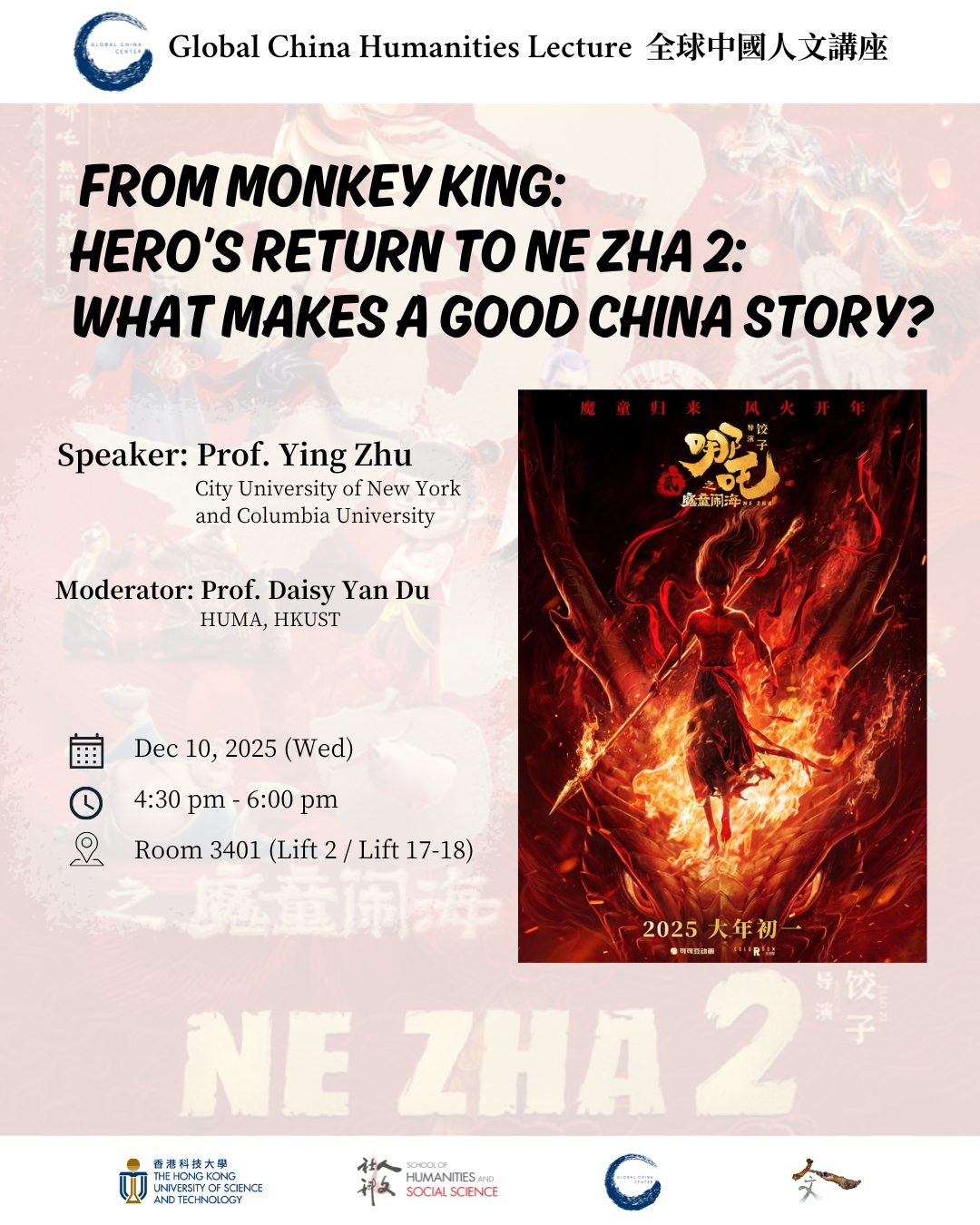

From Monkey King: Hero’s Return to Ne Zha 2: What Makes a Good China Story?

Room 3401 (Lift 2 / Lift 17-18), HKUST

Ne Zha 2 (Yu Yang, 2025), a Chinese animation based on a Chinese legend broke global box-office records for animated films. Patriotic Chinese netizens cheered for its success, though the film gained little traction beyond the Chinese market. Numerous reports and commentaries published by the state run media in China nonetheless highlighted the film’s success in “telling the good China story.”A decade ago, another Chinese animation, Monkey King: Hero’s Return (Tian Xiaopeng, 2015) made a splashy critical and commercial debut, though its total box-office of US$153 million pales in comparison to Ne Zha 2’s US$2.2 billion. Yet Monkey King too was made into a national hero for transforming Chinese animation film. From Monkey King to Ne Zha 2, the nationalist fervour to propagate Chinese culture abroad only grew stronger, endowing Chinese animation with the mission of carrying the China torch. The effort begs the question of the criteria upon which “a good China story” can be measured and the efficacy of image building by mining Chinese mythology and Legends. My talk examines the gap between the film’s runaway domestic success and its lukewarm international reception to discuss the basics of quality audiovisual storytelling and the weight, if not burden, of storytelling as singing the Gospel of Chinese culture. READ MORE...